Heutige Folgen einer Wiederholung vergangener Erdbeben in der Schweiz

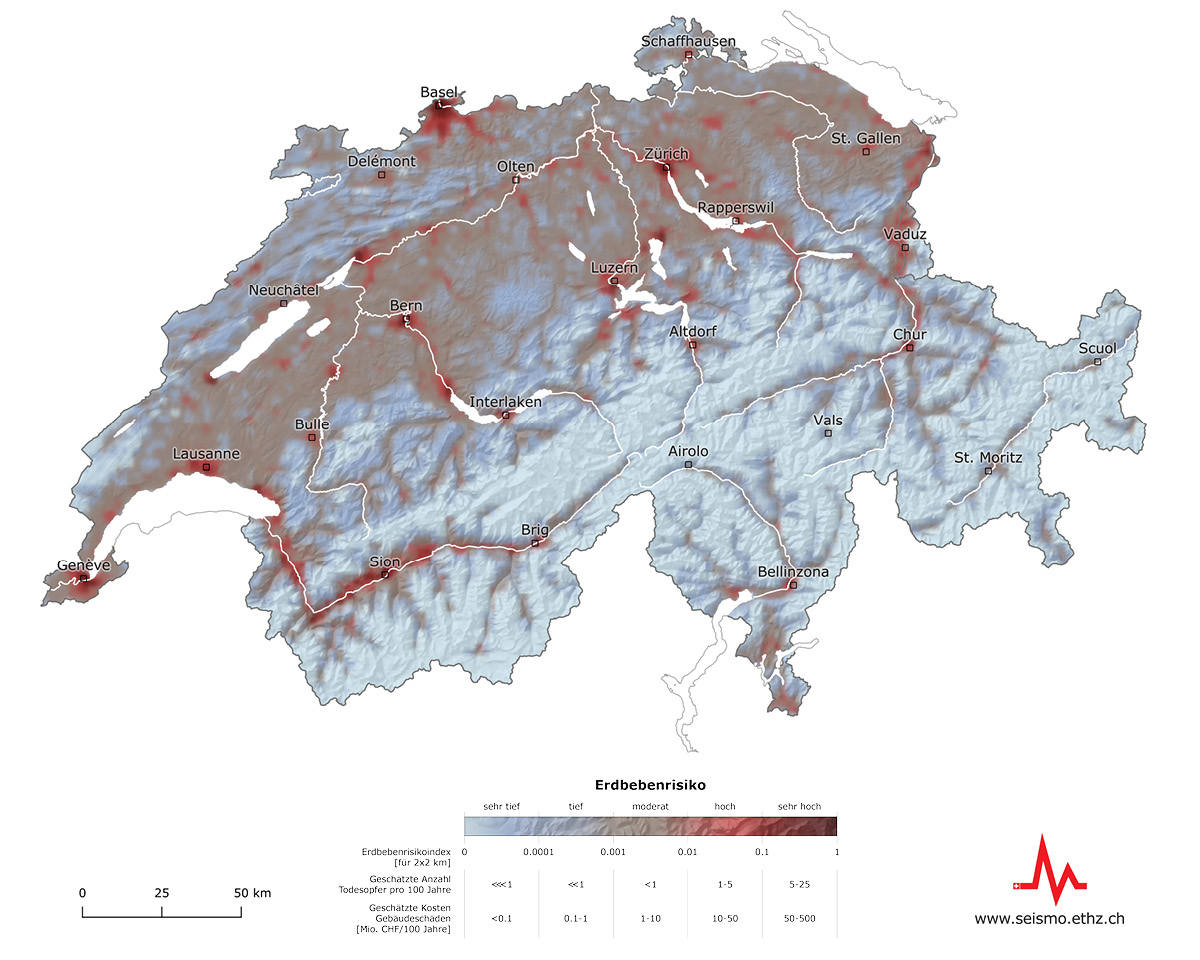

Die Folgen, die heute ein Erdbeben hätte, das vergleichbar stark wie bekannte historische Erdbeben ist, wurden in mehreren Studien abgeschätzt.Die aktuellste und detaillierteste Studie zur Auswirkung von Erdbeben in der Schweiz liegt mit dem Erdbebenrisiko-Modell Schweiz ERM-CH 23 vor.

Hintergrundinformtionen, interaktive Karten und Resultate zum Thema Erdbebenrisiko, Erdbebengefährdung, betroffene Werte und Personen und vieles mehr finden sich auf der Webseite des SED

Karte des Erdbebenrisikos in der Schweiz gemäss ERM-CH 23, lizensiert unter CCBY.

- Heutige Folgen einer Wiederholung vergangener Erdbeben in der Schweiz

- Erdbebenzonen der Schweiz

- Erdbebengefährdung

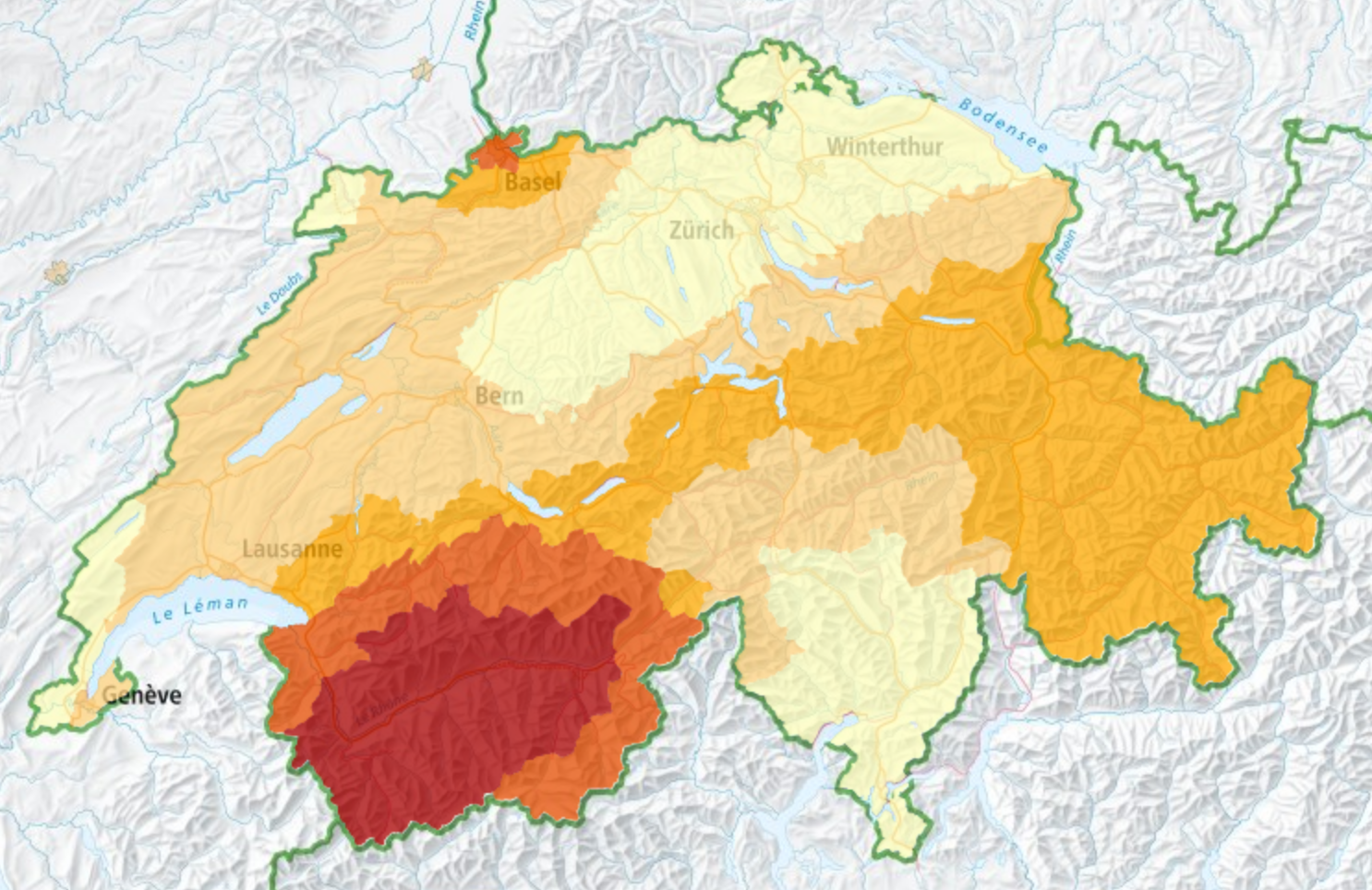

Erdbebenzonen der Schweiz

Die Schweiz ist geografisch seit der Revision der Norm SIA 261 (2020) in fünf verschiedene Erdbebenzonen eingeteilt. Das Mittelland zwischen dem Genfersee und dem Bodensee weist eine relativ geringe Erdbebengefährdung auf (Zonen 1a und 1b). Das Berner Oberland, Teile der Innerschweiz, das St. Galler Rheintal sowie das Engadin sind stärker gefährdet (Zonen 1b und 2), und in Basel und im Wallis ist die Wahrscheinlichkeit von starken Erdbeben erheblich (Zonen 3a und 3b). Die örtlichen geologischen Verhältnisse können allerdings zu lokalen Unterschieden in der Erdbebengefährdung führen, die so bedeutend sind wie die Unterschiede zwischen den einzelnen Zonen. Auch in Zone 1 gibt es daher zahlreiche Gebiete mit erhöhter Erdbebengefährdung.

Die Erdbebenzonen und seismischen Baugrundklassen sind über die Kartendienste des Bundes abrufbar map.geo.admin.ch indem nach "Erdbebenzonen SIA 261" bzw. "seismische Baugrundklassen" gesucht wird.

Erdbebenzonen SIA 261 (2020). Bildquelle: map.geo.admin.ch, © Daten: swisstopo, BAFU

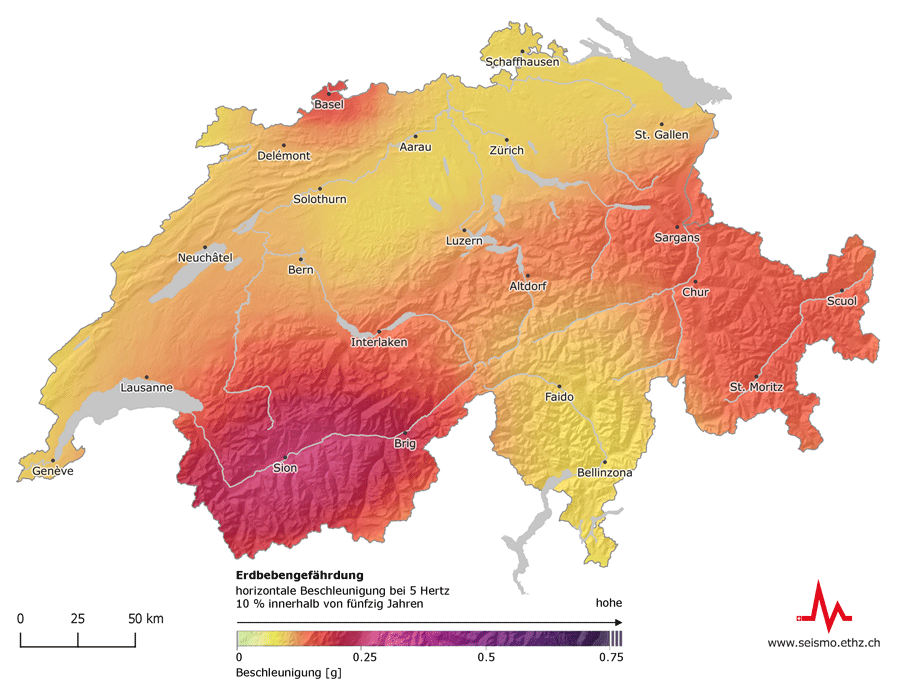

Erdbebengefährdung

Wo kleine Beben vorkommen, treten über kurz oder lang auch grössere Erdbeben auf. Diese weltweit gültige Beobachtung leitet sich von der Tatsache ab, dass die Erdkruste von einer Vielzahl von Brüchen und Störungen aller Grössenordnungen, vom Mikroriss bis zur mehreren 100 km langen Verwerfung, durchzogen ist. Das gesetzmässige Verhältnis von schwachen zu starken Erdbeben ist eine direkte Folge des Verhältnisses von kleinen zu grossen Brüchen in der Erdkruste. Diese Gesetzmässigkeit erlaubt uns, aus der statistischen Verteilung schwacher Erdbeben die Wahrscheinlichkeit des Auftretens starker Beben und somit die Erdbebengefährdung in einem bestimmten Gebiet zu berechnen.

Die vom Schweizerischen Erdbebendienst SED 2015 publizierte Gefährdung der Schweiz.

Viele weitere anschaulich aufbereitete Informationen zu historischen und aktuellen Erdbeben in der Schweiz, der Überwachung von Erdbeben und dem hierzu erforderlichen Messnetz, Ursachen und Auswirkungen von Erdbeben, Erdbebengefährdung, Erdbebenrisiko, der Amplifikation durch den lokalen Untergrund - sowie interaktive Karten und Tools - und vieles mehr findet sich in der Rubrik Wissen auf der Webseite des Schweizerischen Erdbebendienstes SED

Bildquelle: Screenshot der Sendung

SRF Einstein: Erdbeben Türkei - Wie sicher sind Schweizer Bauten?

Im Anschluss an die Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar 2023, hat SRF Einstein eine Sendung zum diesem Thema realisiert, in der mehrere SGEB Mitglieder zu Wort kamen.

Aus der Beschreibung des SRF:

«Einstein» begleitete eine Erkundungsmission von Bauingenieuren der ETH Zürich in das Katastrophengebiet. Ihre Fragen: Wo lagen die Schwachstellen in der Konstruktion der Gebäude? Wie haben sich Gebäude verhalten, die nach den neuesten Baunormen erstellt wurden? Und was für Lehren lassen sich für die Schweiz ziehen?

Obschon für die Schweiz nicht so heftige Beben erwartet werden wie in der Türkei: auch hier würde ein mittelschweres Erdbeben grosse Schäden mit zahlreichen Todesopfern und Obdachlosen bewirken. Ein Grund: Viele neuere Häuser wurden auf einem Untergrund gebaut, der Erdbebenwellen um bis das Zehnfache verstärkt, das ergaben neue Analysen des Erdbebendienstes der ETH Zürich. Auch in der Türkei waren die Bodenverhältnisse ein wichtiger Grund für viele grossflächige Einstürze.

Ein weiterer Faktor: In der Schweiz werden beim Bau erst seit 2003 griffige Erdbebennormen angewendet. Vier von fünf Wohnhäuser wurden allerdings vor 2003 erstellt, ihre Erdbebensicherheit ist unklar und vielleicht ungenügend. «Einstein» zeigt, wie solche Gebäude überprüft werden können und war mit einem Experten auf einem Rundgang durch typische Wohnquartiere.